قانون وحل الأمة الديمقراطية

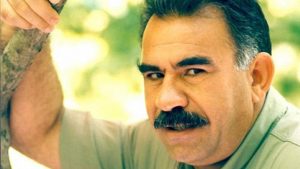

عبدالله أوج آلان

على الرغمِ من الصلة الوثيقة للقانون بالحقِّ والعدالة، إلا أنّ الوظيفةَ الأوليةَ للقانونِ هي زيادةُ تعزيزِ سلطةِ الدولة، وبالتالي تحجيمُ الميدانِ الاجتماعيِّ أكثر فأكثر. لَطالَما تُطلَقُ الدعاياتُ حول القانون، لذلك كثيراً ما تبقى وظيفتُه الأساسيةُ ضبابيةً محجوبةً لهذا السببِ بالذات. ذلك أنّ القانونَ المُقامَ مَقامَ الحياةِ المضبوطةِ بقواعد ومبادئ تُؤَمِّنُ ديمومةَ المجتمعِ ومَأكَلَه ومَأمَنَه، يَقومُ بانتزاعِ تلك الإمكانيات، ويُجَرِّدُ المجتمعَ من السياسةِ والإدارةِ الذاتية، مُطَوِّقاً إياه بالقانونِ والحُكمِ المُعَدَّين من الأعلى وبنحوٍ أحاديِّ الجانبِ على يدِ السلطةِ والدولة، ومُخضِعاً إياه للقمعِ والاستغلالِ الطبقيَّين. انطلاقاً من ذلك بالتحديد، فمصطلحُ القانونِ أيضاً مُبهَمٌ بقدرِ مصطلحَي السلطةِ والسياسة، ومناسِبٌ للتحريفِ إلى حدٍّ بعيد، وهو بمثابةِ الحقلِ الذي تُشَوَّشُ فيه العقولُ بالأكثر. أي، ومثلما أنّ التصاعُدَ الملحوظَ للقانونِ في مجتمعٍ ما يُفيدُ بتَعريتِه من الأخلاق، فإنه يُشيرُ أيضاً إلى سيادةِ صراعٍ طبقيٍّ طاحنٍ جداً، وبالتالي إلى سيادةِ الاستغلالِ والقمعِ ببروزٍ في ذلك المجتمع. أما الترتيباتُ القانونيةُ المُفَصَّلة، وعلى نقيضِ ما يُزعَم، فهي لا تَعكسُ قوةَ الحقِّ وتمثيلَ العدل، بل تَعكسُ مصالحَ احتكاراتِ القمعِ والاستغلالِ المُشَفَّرةَ بانتظام. ونخصُّ بالذِّكرِ أنّ التطورَ الرهيبَ والمُرَوِّعَ للقانونِ ضمن المسارِ المنظَّمِ للاستغلالِ الرأسماليّ، يتأتى من ميولِ النظامِ إلى الربحِ الأعظميِّ الذي لا يعرفُ حدوداً. ولَئِنْ ما نَبَشنا تاريخياً في أغوارِ مصطلحِ الحقّ، فسنُواجِه احتكارَ السلطةِ الذي يُعلِنُ نفسَه إلهاً – مَلِكاً. يُعَبِّرُ مصطلحُ الحقِّ هنا عن استملاكِ وممارسةِ الإرادةِ الأحاديةِ الجانبِ للمَلِكِ من جهة، وعن ألوهيتِه من الجهةِ الأخرى. وما المُطابَقةُ والمساواةُ بين مصطلحاتِ الحقِّ والربِّ والله، وشَحذُها وصَقلُها على هذه الشاكلة؛ سوى تعبيرٌ صارخٌ عن هذه الحقيقة.

هذا وبالإمكان الحكمُ على القانونِ من ناحيةٍ أخرى بأنه أخلاقُ احتكاراتِ السلطةِ ورأسِ المال. فبينما تَسري الأخلاقُ التقليديةُ بالأغلبِ في ساحةِ الأنقاضِ المتبقيةِ باسمِ المجتمع، يتمُّ تحويلُ القانونِ إلى ساحةِ ممارسةٍ مضبوطةٍ لسلطةِ الدولةِ التي تُضَيِّقُ مساحةَ المجتمعِ طردياً. أما جَعلُ كافةِ مجالاتِ الحياةِ تقريباً، بل والماءِ والهواءِ أيضاً موضوعاً قانونياً في الحداثةِ الرأسماليةِ التي يُبحَثُ فيها عن الأخلاقِ بالشموع؛ فيَجعلُ مضمونَ مصطلحِ القانونِ ملموساً وأكثرَ شفافيةً ووضوحاً. إنّ عملياتِ النهبِ والسلبِ التي تَقومُ بها الحداثةُ الرأسماليةُ بشَرعنةٍ من القانون، تَتَّخِذُ أبعاداً لا حدود لها، في حالِ مقارنتِها بمدى قيامِ حُكّامِ المدنيةِ القدماءِ بالسلبِ الاجتماعيِّ الذي طالَما تَعرضَ للنقد، رغم أنه في حقيقتِه قليلٌ للغاية.

إنّ الصعودَ بالقانونِ إلى المراتبِ الأولى مع الوقتِ في علمِ الاجتماع، ينبعُ في جوهرِه من الحاجةِ إلى مُواراةِ الباطلِ باسمِ الحقّ، وإخفاءِ الرياءِ باسمِ الواقعِ الاجتماعيّ، وحجبِ تكبيلِ الحياةِ باسمِ الحياةِ المضبوطة. لذا، فالقانونُ مُرغَمٌ على أنْ يَكُونَ أداةَ الشرعنةِ الأساسيةَ للحداثةِ الرأسمالية. ومن المهم في ميدان القانون هو رؤيةُ البُعدِ الأخلاقيّ، وتحليلُ التشويشِ الجاري فيه، ولو تَبَدّى وكأنه مُقَونَن؛ ومعرفةُ كيفيةِ الدفاعِ عن المجتمعِ بالأخلاقِ المُضَمَّنةِ في هذا القانون. بمعنى آخر، المهمُّ هنا هو عدمُ التخلي عن دورِ الأخلاقِ المُضَمَّنةِ بالقانونِ في حمايةِ المجتمعِ وتأمينِ سيرورتِه، تماماً كما استردادُ القدرةِ على الإدارةِ الاجتماعيةِ المُضَمّنةِ بالسلطة.

تنظيمُ الحداثةِ الرأسماليةِ لنفسِها كدولةٍ قومية، يؤدي دوراً قمعياً واستغلالياً أكبر من تنظيمِها لذاتِها كاحتكارٍ اقتصاديّ. من هنا، فالنقصانُ الفادحُ والتحريفُ الأوليُّ للماركسيةِ خصوصاً والسوسيولوجيا عموماً، يتجسدان في القصورِ عن رؤيةِ أواصرِ الدولةِ القوميةِ مع القمعِ والاستغلال، أو في تقديمِ الدولةِ القوميةِ كمؤسسةٍ اعتياديةٍ جداً في البنيةٍ الفوقية. ولدى القيامِ بتحليلِ الطبقاتِ ورأسِ المالِ الماديِّ بنحوٍ مستقلٍّ عن الدولةِ القومية، فإنه يُعَدُّ تعميماً تجريدياً أَعشَماً وغيرَ طَرِيٍّ وعاجزاً عن إفرازِ أيةِ نتيجةٍ اجتماعيةٍ مثمرة. وهذا التجريدُ يتخفى وراءَ فشلِ الاشتراكيةِ المشيدة. أو بالأحرى، فالنتائجُ المرتبطةُ بهذا التجريدِ قد لعبَت دورَها في فشلِها.

الأمةُ اصطلاحاً هي شكلُ المجتمعِ الذي يَلي تَحَوُّلَ الكلاناتِ والعشائرِ وقبائلِ القُربى إلى كياناتٍ كالقومِ أو الشعبِ أو المِلَّة، والذي غالباً ما يُصَنِّفُ ذاتَه وفقَ اللغةِ والثقافة. والمجتمعاتُ الوطنية أوسعُ نطاقاً وأكبرُ حجماً من مجتمعاتِ القبائلِ والأقوام. ولهذا، فهي تجمعاتٌ بشريةٌ تَربطُها ببعضِها بعضاً روابطٌ رخوة. المجتمعُ الوطنيُّ ظاهرةٌ من ظواهرِ عصرِنا بالأكثر. وإذ ما صِيغَ تعريفٌ عامٌّ له، فبالإمكانِ القولُ أنه تَجَمُّعٌ مِمَّن يتشاطرون ذهنيةً مشتركة. أي أنه ظاهرةٌ موجودةٌ ذهنياً. بالتالي، فهو كيانٌ مجردٌ وخياليّ. وبمستطاعِنا تسميته أيضاً بالأمةِ المُعَرَّفةِ على أساسِ الثقافة. وهذا هو التعريفُ الصائبُ سوسيولوجياً. فبأعمِّ الأشكال، ومن أجلِ التحولِ إلى أمة، يَكفي أنْ يتكوَّنَ عالَمٌ ذهنيٌّ وثقافيٌّ مشترك، على الرغمِ من اختلافِ الطبقاتِ أو الجنسِ أو اللونِ أو الأثنيةِ أو حتى اختلافِ جذورِ الأمة. ولزيادةِ تعقيدِ هذا التعريفِ العامِّ للأمة، فإنّ أمةَ الدولة، أمةَ القانون، الأمةَ الاقتصادية، والأمةَ العسكريةَ (مِلّة الجيش) وغيرَها، تُعتَبَرُ تصنيفاتٍ أخرى للميولِ القوميةِ المُشتَقةِ التي تُحَصِّنُ الأمةَ العامة. وبالمقدورِ تسميتها بأممِ القوةِ أيضاً. ذلك أنّ التحولَ إلى أمةٍ قويةٍ يُعَدُّ غايةً نموذجيةً وأساسيةً للحداثةِ الرأسمالية. حيث تُسفرُ الأمةُ القويةُ عن امتيازاتِ رأسِ المالِ والسوقِ الواسعةِ وفُرَصِ الاستعمارِ والإمبريالية. بناءً عليه، فمن الأهميةِ بمكان عدم النظر إلى هكذا أممٍ مُحَصَّنةٍ على أنها النموذجُ الوحيدُ للأمة، بل وينبغي تناولها بأنها أممُ القوةِ الشوفينية، والأممُ المُسَخَّرةُ لرأسِ المال. وتشكيلُها لمنبعِ المشاكلِ والقضايا يُعزى أصلاً إلى سماتِها هذه. أما نموذجُ الأمةِ الديمقراطية، فهو النموذجُ القابلُ للاشتقاقِ من الأمةِ الثقافية، والذي يَلجمُ القمعَ والاستغلالَ ويدحضُهما. فالأمةُ الديمقراطيةُ هي الأمةُ الأدنى إلى الحريةِ والمساواة. وتأسيساً على هذا التعريف، فهي تُشَكِّلُ مفهومَ الأمةِ المُثلى للمجتمعاتِ الهادفةِ إلى الحريةِ والمساواة.

عدمُ قيامِ الحداثةِ الرأسماليةِ وعلمِ السوسيولوجيا المُستقى منها بتناوُلِ صنفِ الأمةِ الديمقراطية، إنما هو بِحُكمِ بُنيتِهما وهيمنتِهما الأيديولوجية. ذلك أنّ الأمةَ الديمقراطيةَ هي تلك الأمةُ التي لا تكتفي بالشراكةِ الذهنيةِ والثقافيةِ فحسب، بل وتُوَحِّدُ كافةَ مُقَوِّماتِها في ظلِّ المؤسساتِ الديمقراطيةِ شبهِ المستقلة، وتُديرُها. هذا هو الجانبُ المُعَيِّنُ فيها. أي أنّ طرازَ الإدارةِ الديمقراطيةِ وشبهِ المستقلة، هو الشرطُ الرئيسيُّ في لائحةِ صَيرورةِ الأمةِ الديمقراطية. وهي بجانبِها هذا بديلٌ للدولةِ القومية. فالإدارةُ الديمقراطيةُ بدلاً من حُكمِ الدولة، فرصةٌ عظيمةٌ للحريةِ والمساواة. في حين أنّ السوسيولوجيا الليبراليةَ إما أنها تُطابِقُ الأمةَ أساساً مع دولةٍ مُشادة، أو مع حركةٍ تَهدفُ إلى تشييدِ دولة. وكَونُ حتى الاشتراكيةِ المشيدةِ سارت في هذا المنحى، هو مؤشرٌ على مدى قوةِ الأيديولوجيا الليبرالية. أما الحداثةُ البديلةُ في الأمةِ الديمقراطية، فهي العصرانيةُ الديمقراطية. في حين يُشَكِّلُ الاقتصادُ المُطَهَّرُ من الاحتكار، والأيكولوجيا الدالةُ على التأقلمِ والتناغمِ مع الطبيعة، والتقنيةُ الصديقةُ للطبيعةِ والإنسان؛ يُشَكِّلُ الأرضيةَ المؤسساتيةَ للعصرانيةِ الديمقراطية، وبالتالي للأمةِ الديمقراطية.

ظاهرتا الوطنِ المشتركِ والسوقِ المشتركةِ المطروحتان كشرطٍ أساسيٍّ للمجتمعاتِ القومية، لا تُعتَبَران سمةً مُحَدِّدةً للأمةِ بوصفِهما عاملاً مادياً. فمثلاً، وبالرغمِ من بقاءِ اليهودِ بلا وطنٍ حقبةً طويلةً من الزمن، إلا أنهم عاشوا مدى التاريخِ في كافةِ الأقاصي الثريةِ من المعمورةِ كأمنعِ أمة. ورغمَ عدمِ امتلاكِهم سوقاً وطنية، إلا أنهم عَرِفوا كيف يصبحون الأمةَ الوحيدةَ الأقوى في أسواقِ العالَمِ جمعاء. ما من شكٍّ في أنّ الوطنَ والسوقَ أداتان تحصينيتان منيعتان جداً من أجلِ أمةِ الدولة. وقد شُنَّت أكثرُ الحروبِ عدداً وأشدُّها دمويةً في التاريخِ في سبيلِهما. فالوطنُ ثمينٌ جداً كساحةِ مُلك، والسوقُ نفيسةٌ جداً كميدانِ ربح. أما مفهومُ الوطنِ والسوقِ في الأمةِ الديمقراطية، فهو مغاير. تَنظرُ الأمةُ الديمقراطيةُ بعينِ التبجيلِ إلى الوطن، لأنه فرصةٌ عظيمةٌ من أجلِ ذهنيةِ الأمةِ وثقافتِها، بحيث محالٌ التفكيرُ في ذهنيةٍ أو ثقافةٍ لا مكانَ للوطنِ في ذكرياتِها وذاكرتِها. ولكن، يجب عدم النسيانِ قطعياً أنّ مصطلحَ الوطنِ أو البلدِ، الذي أَضفَت الحداثةُ الرأسماليةُ مسحةً من الفَتَشيّةِ والبُدّيّةِ عليه، وصَيَّرَته متقدماً على المجتمعِ مَنزِلةً، يَهدفُ إلى الربحِ والكسب. إذ من المهمِّ أيضاً عدم المغالاةِ في الوطن. فمفهومُ “كلُّ شيءٍ في سبيلِ الوطن” ينبعُ من مفهومِ الأمةِ الفاشية. والأجدرُ هو نَذرُ كلِّ شيءٍ في سبيلِ مجتمعٍ حرٍّ وأمةٍ ديمقراطية. هذا ومن الضروريِّ عدم إعلاءِ ذلك أيضاً إلى مستوى العبادة. فلُبُّ الأمرِ يكمنُ في تصييرِ الحياةِ قَيِّمَةً ثمينة. أي أنّ الوطنَ ليس غاية، بل هو مجردُ وسيلةٍ بالنسبةِ لحياةِ الأمةِ والفرد. وبينما تَهرعُ أمةُ الدولةِ وراءَ المجتمعِ النمطيّ، فغالباً ما تتألفُ الأمةُ الديمقراطيةُ من التجمعاتِ والكياناتِ المختلفة، وترى اختلافاتِها مصدرَ غِنى. والحياةُ بذاتِ عينِها ممكنةٌ أصلاً بالاختلافِ والتباين. والدولةُ القوميةُ، التي تُرغِمُ على صيرورةِ نمطٍ واحدٍ من المواطنِ وكأنه خرجَ من مِخرطةٍ واحدة، مُناقِضةٌ للحياةِ بجانبِها هذا أيضاً. ذلك أنّ هدفَها النهائيَّ هو خلقُ إنسانٍ آليّ. وهي بمَنحاها هذا تنساقُ في الحقيقةِ صوب الفناءِ والعَدَم. أما مواطنُ أو عضوُ الأمةِ الديمقراطية، فمختلف، وينتهلُ اختلافَه هذا من مختلفِ التجمعات. وحتى وجودُ العشائرِ والقبائلِ أيضاً يُعَدُّ مصدرَ غنىً بالنسبةِ للأمةِ الديمقراطية.

إلى جانبِ كونِ اللغةِ هامةً دون شكّ بقدرِ الثقافةِ من أجلِ كينونةِ الأمة، إلا إنها ليست شرطاً حتمياً. فالتبعيةُ إلى لغاتٍ مختلفةٍ ليست عائقاً أمام الانتماءِ إلى الأمةِ عينِها. وكيفما لا معنى لوجودِ دولةٍ واحدةٍ فقط لكلِّ أمة، فكذا لا معنى للاقتصارِ على لغةٍ أو لهجةٍ واحدةٍ من أجلِ كلِّ أمة. من هنا، وإلى جانبِ ضرورةِ اللغةِ القومية، لكنها ليست شرطاً حتمياً لا مناصّ منه. بل وبالمستطاعِ النظر إلى تعددِ اللغاتِ واللهجاتِ بعينِ الغِنى بالنسبةِ إلى أمةٍ ديمقراطية. لكنّ الدولةَ القوميةَ تَعملُ أساساً بإرغامِ اللغةِ الواحدةِ وبمنوالٍ قطعيٍّ صارم، ولا تُتيحُ الفرصةَ يسيراً للتعددِ اللغويّ، وخاصةً لتعددِ اللغاتِ الرسمية. بل تسعى بجانبِها هذا إلى الاستفادةِ من امتيازاتِ كينونةِ الأمةِ الحاكمة.

بالوِسعِ الحديثُ عن أمةِ القانونِ مفهوماً ووِفاقاً، في الأجواءِ التي يتعسرُ فيها النماءُ على الأمةِ الديمقراطية، وتَعجزُ الدولةُ القوميةُ ضمنها عن حلِّ القضايا. وما الحلُّ الذي يُعَبَّرُ عنه بصيغةِ “المواطَنةِ الدستوريةِ” في حقيقتِه، سوى حلٌّ مرتكزٌ إلى أمةِ القانون. فالمواطَنةُ القانونيةُ المُحَصَّنةُ بضمانٍ دستوريّ، لا تَتَّخذُ من التمييزِ العِرقيِّ أو الأثنيِّ أو القوميِّ أساساً. وهكذا خصائص لا تُوَلِّدُ الحقوق. وأمةُ القانونِ تصنيفٌ مُتَنامٍ بجانبِها هذا. ونخصُّ في هذا المضمارِ الأممَ الأوروبيةَ التي تنتقلُ تدريجياً من الأممِ المِلّيةِ صوبَ أممِ القانون. الأساسُ هو الإدارةُ شبهُ المستقلةِ في الأممِ الديمقراطية، والحقوقُ في أمةِ القانون. أما في الدولةِ القومية، فالمُعَيِّنُ هو حُكمُ السلطة. في حين أنّ نموذجَ الأمةِ الخطير هو ذهنيةُ “مِلّة الجيش” وتمأسُسُها. ذلك أنها تحتوي بين طياتِها ذهنيةً لا يُطاقُ العيشُ فيها، ذهنيةً تفرضُ تُرغِمُ على الوظائفِ دوماً، وتَصِلُ حدَّ الفاشيةِ على الرغمِ من مَظهرِها الذي يُوحي بأنها تُمَثِّلُ الأمةَ القوية. أما الأمةُ الاقتصادية، فهي تصنيفٌ قريبٌ من الدولةِ القومية. مفهومُ الأمةِ هذا في البلدانِ التي تَعتَرفُ بالدورِ الرئيسيِّ والمِحوريِّ للاقتصادِ كأمريكا واليابان وحتى ألمانيا، كان أكثر رسوخاً في أوروبا ماضياً. في حين، يتعسرُ القولُ بالنجاحِ الملحوظِ لصنفِ الأمةِ الاشتراكية، على الرغمِ من محاولاتِ تجريبِه. وهو مثالٌ نُصادفُه قسمياً في كوبا، ولكنه شكلٌ اشتراكيٌّ مشيَّدٌ للدولةِ القومية. أي أنه شكلٌ تَحلُّ فيه الدولةُ القوميةُ التي تَطغى عليها رأسماليةُ الدولة، مَحلَّ الدولةِ القوميةِ التي تَسُودُها الرأسماليةُ الخاصة.

الخاصيةُ التي ينبغي توخي الحساسيةِ والدقةِ البالغةِ فيها لدى وضعِ نظريةِ الأمةِ في الأجندة، هي حقيقةُ تقديسِ وتأليهِ الأمة. فالحداثةُ الرأسماليةُ أَنشَأَت ألوهيةَ الدولةِ القوميةِ بالتحديد، بدلاً من المفاهيمِ الدينيةِ والإلهيةِ التقليدية. هذه نقطةٌ جدُّ هامة. فإذ ما فسَّرنا الأيديولوجيةَ القومويةَ بكونِها دينَ الدولةِ القومية، فسنتمكنُ من الإدراكِ أنّ الدولةَ القوميةَ نفسَها هي إلهُ هذا الدين. والدولةُ بالذات شُيِّدَت في عصرِ الحداثةِ بمنوالٍ يَستوعبُ بين طواياه زُبدةَ كافةِ مصطلحاتِ الألوهيةِ السائدةِ في العصورِ الوسطى، بل وفي العصورِ الأولى أيضاً. فالظاهرةُ المسماةُ بـ”الدولةِ العلمانيةِ” ما هي إلا تشييدٌ أو تجسيدٌ عينيٌّ لجميعِ ألوهياتِ العصورِ الأولى والوسطى، أو هي خُلاصتُها كدولة. ويجب عدم الضلالِ أو الانخداعِ في هذا الموضوعِ بتاتاً. ولَئِنْ ما حَفَرنا تحت طِلاءِ الدولةِ القوميةِ علمانيةً كانت أم عصرية، فستظهرُ من تحتِه الدولةُ الألوهيةُ السائدةُ في العصورِ الوسطى والأولى. إذاً، ثمة عُرى وثيقةٌ للغاية بين الدولةِ والألوهية. وبنفسِ المنوالِ هناك علاقةٌ متينةٌ جداً بين مُلوكِ العصورِ الأولى والوسطى من جهة، ومصطلحِ الإلهِ من الجهةِ الثانية. ولدى زوالِ تأثيرِ المَلِكِ كشخصٍ عقبَ العصورِ الوسطى، وتَمَأسُسِه كمَلَكِيات، ثم تَحَوُّلِه إلى دولةٍ قومية؛ قد تنحى الإلهُ – المَلِكُ أيضاً عن مكانِه لإلهِ الدولةِ القومية. تأسيساً عليه، فما يتوارى خلفَ تقديسِ مؤسساتِ الدولةِ القوميةِ أيضاً وبنحوٍ مشابِهٍ لتقديسِ مصطلحاتِ الوطنِ والأمةِ والسوق، هو الهيمنةُ الأيديولوجيةُ للحداثةِ الرأسمالية، والتي تُمَكِّنُها من حصدِ الربحِ الأعظم. ذلك أنّه بقدرِ ما تُضفي الهيمنةُ الأيديولوجيةُ طابعاً دينياً على تلك المصطلحاتِ المعنيةِ بالأمة، فهي تستطيعُ بذلك شرعنةَ قانونِ الربحِ الأعظميّ، وتَجعلُه قيدَ التنفيذ.

الهتافُ بشكلٍ يَصُمُّ الآذانَ بالشعاراتِ والرموزِ الأساسيةِ للدولةِ القوميةِ في عصرِنا من قبيلِ “عَلَمٌ واحد”، “لغةٌ واحدة”، “وطنٌ واحد”، “دولةٌ واحدة”، و”دولةٌ مركزيةٌ واحدية”؛ تَحَسُّسُ العيونِ من الأعلامِ ذاتِ الألوانِ المُغايِرةِ واستصغارُها إياها، تصييرُ العالَمِ الذهنيِّ مَنليثياً مارداً ومَعطوباً؛ تأجيجُ نعرةِ الشوفينيةِ القومية، والإعلاءُ من شأنِها لدرجةِ جعلِها طقوساً وشعائر تُطلَقُ في كلِّ تظاهُرةٍ ؛ كلُّ ذلك يتوجبُ تقييمُه بأنه عباداتُ الدينِ القومويّ. في الحقيقة، فعباداتُ العصورِ القديمةِ أيضاً كانت تؤدي الوظيفةَ نفسَها. المَرامُ الأصلُ هنا هو تأمينُ سَرَيانِ منافِعِ احتكاراتِ السلطةِ ورأسِ المال، وتَمريرُها إما خِفيةً أو بتقديسِها وشرعنتِها. من هنا، سنستطيعُ استيعابَ حقيقةِ الواقعِ الاجتماعيِّ بنحوٍ سديدٍ أكثر، إذا ما تناوَلنا جميعَ المواقفِ والممارساتِ الراهنةِ المبالِغةِ والمُوارِيةِ المعنيةِ بالدولةِ القوميةِ مُؤَطَّرةً بهذه البراديغما الأساسية.

الأمةُ الديمقراطيةُ هي نموذجُ الأمةِ الذي يُعاني بأقلِّ قدرٍ من هذه الأمراضِ جميعاً. فهي لا تُقَدِّسُ إدارتَها، لأنّ الإدارةَ مُسَخَّرةٌ في خدمةِ الحياةِ اليوميةِ كظاهرةٍ شفافة. والجميعُ مُؤَهَّلٌ لأنْ يَكُونَ موظفاً إدارياً، في حالِ تلبيتِه متطلباتِها ومقتضياتِها. أي أنّ الإدارةَ قَيِّمة، لكنها ليست مقدَّسة. ومفهومُ الهويةِ الوطنيةِ منفتحةِ الأطراف، وليس كعضويةٍ أو عقيدةٍ دينيةٍ منغلقة. والانتماءُ إلى أمةٍ ما ليس امتيازاً ولا عَيباً. حيث يُمكن الانتماء إلى عدةِ أمم. أو بالأصح، قد تُعاشُ قومياتٌ مختلفةٌ متداخلة. فبمقدورِ الأمةِ الديمقراطيةِ وأمةِ القانونِ أنْ تعيشا سويةً بكلِّ يُسرٍ في حالِ وِفاقِهما. أما الوطنُ والعَلَمُ واللغة، وإلى جانبِ قيمتِهم العالية، لكنهم ليسوا مقدَّسين. والعيشُ في ظلِّ تشاطُرِ الوطنِ المشترك واللغاتِ والأعلامِ المشتركةِ بشكلٍ متداخلٍ على دربِ الصداقةِ بدلَ التضاد، ليس ممكناً فحسب، بل وهو في الآنِ عينِه ضرورةٌ من ضروراتِ حياةِ المجتمعِ التاريخيّ. من هنا، فظاهرةُ الأمةِ الديمقراطيةِ بكلِّ مزاياها هذه، تأخذُ مكانَها ومكانتَها في التاريخِ ثانيةً كبديلٍ قويٍّ للدولتيةِ القوميةِ التي هي آلةُ حربٍ طائشةٍ ومُحَفِّزةٍ على التهورِ بِيَدِ الحداثةِ الرأسمالية.

نموذجُ الأمةِ الديمقراطيةِ باعتبارِه نموذجاً حَلاّلاً، يُنعِشُ ثانيةً دمقرطةَ العلاقاتِ الاجتماعيةِ التي مَزَّقَتها النزعةُ الدولتيةُ القوميةُ إرباً إرباً، ويُفعِمُ الهوياتِ المتباينةَ بروحِ الوفاقِ والسلامِ والسماحة. لذا، فانعطافُ أمةُ الدولةِ صوب الأمةِ الديمقراطية، سيَجلبُ معه مكاسب عظمى. فنموذجُ الأمةِ الديمقراطيةِ يتسلحُ بوعيٍ اجتماعيٍّ سديدٍ للقيامِ أولاً بتطويعِ الإدراكاتِ الاجتماعيةِ المشحونةِ بالعنف، ثم لتصييرِها إنسانية (الإنسان العاقل والمفعم بالعواطف والمشاعر، والذي يشعر بالآخرِ ويتقمصُه عاطفياً). لا ريب أنه يُحَقِّقُ ذلك بالتحجيمِ البارزِ لعلاقاتِ الاستغلالِ المُطَعَّمةِ بالعنف، ولو أنه لا يقضي عليها كلياً. وكذلك بإتاحتِه الفرصةَ لمجتمعٍ أكثر حريةً ومساواة. إنه لا يؤدي وظيفتَه هذه بالاقتصارِ على استتبابِ الأمنِ والسلامِ والسماحِ بين صفوفِه فقط، بل وبتخطيه أيضاً للمواقفِ المُشَرَّبةِ بالقمعِ والاستغلالِ تجاه الأممِ الأخرى خارجياً أيضاً، وبتحويلِه المصالحَ المشتركةَ إلى تداؤبٍ وتضافُر. لدى إعادةِ إنشاءِ المؤسساتِ الوطنيةِ والعالميةِ بناءً على البنيةِ الذهنيةِ والمؤسساتيةِ الأساسيةِ للأمةِ الديمقراطية، سوف يُدرَكُ أنّ النتائجَ التي ستُسفِرُ عنها الحداثةُ الجديدة، أي العصرانيةُ الديمقراطية، ستَكُونُ بمثابةِ النهضة، ليس نظريّاً فحسب، بل وميدانياً أيضاً. أي أنّ بديلَ الحداثةِ الرأسماليةِ هو العصرانيةُ الديمقراطية، والأمةُ الديمقراطيةُ الكامنةُ في أساسِها، والمجتمعُ الاقتصاديُّ والأيكولوجيُّ والسِّلميُّ المنسوجُ داخلَ وخارجَ ثنايا الأمةِ الديمقراطية.

السبيلُ الصائبُ والأخلاقيُّ والسياسيُّ على الإطلاقِ للنفاذِ من أزمةِ رأسِ المالِ الماليِّ العالميّ، هو الإنشاءُ السريعُ للأممِ الديمقراطيةِ الجديدةِ بمزاياها الحلاّلةِ بنحوٍ متفوقٍ وخارقٍ، عوضاً عن الدولةِ القوميةِ بذاتِ نفسِها، والتي باتت جوفاء أو أُفرِغَت من محتواها راهناً، وعوضاً عن اتحاداتِها الإقليميةِ والعالمية، وبالأخصِّ هيئة الأمم المتحدة. وهو إقامةُ الأمةِ الديمقراطيةِ مقامَ الدولةِ القوميةِ الواحدية، أو اعتبارُها حالتَها المُحَوَّلة. وكذلك تطويرُ النماذجِ الإقليميةِ (الاتحاد الأوروبيّ يسيرُ في هذا المنحى نسبياً) والعالميةِ أيضاً بشكلٍ متداخل.

إنّ الحلَّ الذي يفرضُه نموذجُ الأمةِ الديمقراطيةِ لا يقتضي إنكارَ الدولِ القومية، بل يُحَتِّمُ على هذه الأخيرةِ الالتزامَ بالحلِّ الدستوريِّ الديمقراطيّ. فقرينةُ الدولةِ – الديمقراطيةِ المتداخلةُ في أوروبا الغربية، ليست نموذجَ الحلِّ الوحيد. وعلى العكس، إنها نموذجٌ إشكاليٌّ للغاية، ويعملُ على التسويفِ والتأجيلِ في حلِّ القضايا. بينما النموذجُ الذي يتعينُ اختبارُه في الشرقِ الأوسط، هو الحلُّ الدستوريُّ الديمقراطيُّ الذي يتَّخذُ من أمةِ الدولةِ ومن وجودِ الأمةِ الديمقراطيةِ واستقلالِها الذاتيِّ أساساً له. وفي حالِ العكس، فإنّ نماذجَ الوحدةِ التي ستظهرُ إلى الوسط، لن تتعدى من حيث أدوارِها نطاقَ الكياناتِ من قبيلِ “المؤتمرِ الإسلاميِّ” و”الجامعةِ العربية” (ويجبُ إضافةُ “المجلسِ التركيِّ[1]” وهو تنظيم دولي يشمل كلاً من ناخيتشيفان، أذربيجان، كازاغستان، كرغزستان، وتركيا). ما من ريبٍ في مدى عظمةِ التطورِ الذي سيَكُونُ ثمرةً من ثمارِ “اتحادِ الأممِ الديمقراطيةِ” الذي سوف تُشَكِّلُه الأممُ المنضويةُ تحت لواءِ النظامِ الدستوريِّ الديمقراطيِّ فيما بينها داخلياً (المقصودُ بمصطلحِ الأمةِ هنا هو الأمةُ العليا أو أمةُ الأممِ المنبثقةُ من وفاقِ أمةِ الدولةِ مع الأمةِ الديمقراطية). فهو لن يدلَّ فقط على استتبابِ السلامِ الراسخِ والدائم، بل وسيُشيرُ أيضاً إلى أنّ الحشودَ المتحررةَ كلياً من البطالة، سوف تشهدُ نهضةً ثقافيةً وإنتاجاً اقتصادياً ملحوظَين من خلالِ تلاحُمِ الاقتصادِ المشاعيِّ مع الصناعةِ الأيكولوجية. هذا ولا يَحقُّ لأيِّ كائنٍ كان أنْ ينظرَ بعينِ القَدَرِ المحتومِ إلى ما يَعُمُّ المنطقةَ من بطالةٍ واقتصادٍ عقيمٍ وحياةٍ ثقافيةٍ محطِّمةٍ للآمالِ في عصرِ المعلوماتيةِ والتكنولوجيا. ومَن يتحلى بهكذا منظور، إنما هو مُصابٌ بالعمى الأيديولوجيّ، أو أنه غارقٌ في نيرِ الهيمنةِ الأيديولوجيةِ للنظامِ القائم. هذا ولا يُمكنُ للشرقِ الأوسطِ إعادةُ أداءِ دورِها الكونيِّ الذي دامَ لأمَدٍّ جدِّ طويلٍ في سياقِ التاريخ، إلا تحت رايةِ “اتحادِ الأممِ الديمقراطية”. بوسعِ الكردِ وشعوب المنطقة الانطلاقُ في هذه المرةِ من الحضارةِ الديمقراطية، للقيامِ بدورٍ مماثلٍ لذاك الذي أدَّوه في فجرِ الحضارة. وتُقدِّمُ آفاقُ الثورةِ الكردستانيةِ وحلُّ الأمةِ الديمقراطيةِ الكرديةِ ما يفيضُ من شتى أنواعِ القوةِ (الفكرية والجسدية) اللازمةِ في سبيلِ ذلك. إنّ الثورةَ الكردستانيةَ هي ثورةٌ شرقُ أوسطيةٍ أكثر من أيِّ وقتٍ مضى. والتحولُ الوطنيُّ الديمقراطيُّ الكرديُّ يعني “اتحادَ الأممِ الديمقراطيةِ الشرقِ أوسطية”.

إذن، والحالُ هذه، فطريقُ الثورةِ الكردستانيةِ إلى الآفاقِ الكونيةِ يمرُّ من “اتحادِ الأممِ الديمقراطيةِ الشرقِ أوسطية”. فالعديدُ من الاتحاداتِ الإقليميةِ التي أسَّسَتها الحداثةُ الرأسماليةُ ارتكازاً إلى مقوماتِ الدولةِ القومية (اتحاداتُ الدولِ القوميةِ في كلٍّ من أوروبا وآسيا وأمريكا وأفريقيا)، وكذلك هيئةُ الأممِ المتحدة؛ ما برحَت عاجزةً عن إيجادِ الحلِّ لأيةِ قضيةٍ عالميةٍ أو إقليمية، منذ يومِ تأسيسِها وحتى الآن. ذلك إنّ آفاقَ الدولةِ القوميةِ التي تعاني بنيوياً من الانسدادِ وإنتاجِ المشاكلِ وتسويفِها؛ إنما يَسري بما فيه الكفايةِ على مثل تلك الاتحاداتِ الإقليميةِ ووحداتِ هيئةِ الأممِ المتحدةِ أيضاً. لذا، وبدلاً من تلك الأمثلةِ الفاشلة، يُعَدُّ تشكيلُ الاتحاداتِ الجديدةِ اعتماداً على الوحداتِ العابرةِ لمقوماتِ الدولةِ القوميةِ حاجةً لا تحتملُ التأجيل. ومثلما هناك حاجةٌ ماسةٌ إلى “الاتحاداتِ الوطنيةِ الديمقراطيةِ الإقليمية”، فإنه ثمة حاجةٌ مُلِحّةٌ أيضاً إلى “اتحادِ الأممِ الديمقراطيةِ العالميةِ” المؤلَّفِ من المكوِّناتِ الوطنيةِ الديمقراطيةِ التي تتخطى إطارَ الدولِ القومية، وذلك عوضاً عن نموذجِ “هيئةِ الأممِ المتحدةِ” الحاليّ. وسواءٌ فَكَّرنا بالأمرِ على المستوى الإقليميِّ أم العالميّ، فإنه يتعينُ على “اتحادِ الأممِ الديمقراطيةِ” ألا يقتصرَ على مكوناتِ الدولةِ فحسب، بل أنْ يَكُونَ اتحاداً تشاركُ فيه منظماتُ المجتمعِ المدنيِّ الديمقراطيةِ أيضاً. فالسلامُ العالميُّ لا يُوَطَّدُ عبر الدولِ القوميةِ المُسَبِّبةِ للحروب. كما ومحالٌ في الوقتِ عينِه تحقيقُ التنميةِ والرفاهِ بواسطةِ مؤسساتِ الحداثةِ التي تتسببُ بالأزمات. والأمثلةُ الموجودةُ تؤكدُ مصداقيةَ هذه الحقيقةِ زيادةً عن اللزوم. وكيفما أنّ السبيلَ إلى السلامِ العالميِّ يمرُّ من الأممِ الديمقراطية، فإنّ شعوبَ العالمِ لن تنالَ حقَّها في العملِ وفي تلبيةِ متطلباتِها الأوليةِ عن طريقِ احتكاراتِ رأسِ المالِ الماليِّ اللاهثةِ وراءَ الربحِ الطائش، بل إنّ السبيلَ إلى ذلك يمرُّ من اتحاداتِ الاقتصادِ المشاعيِّ الأيكولوجيِّ والصناعةِ الأيكولوجية، والتي يعملُ فيها الجميع، ويَعتَبِرون العملَ منبعاً للحرية.

المصدر

مقتطفات من مرافعة سجين الفكر عبدالله أوج آلان المقدمة لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية تحت اسم: القضية الكردية وحل الأمة الديمقراطية

[1] المجلس التركي (Türk Konseyi): تنظيم دولي يشمل كلاً من ناخيتشيفان، أذربيجان، كازاغستان، كرغزستان، وتركيا. تشكل في 2009 بناء على معاهدة ناخيتشيفان التي تم توقيعها في جمهورية ناخيتشيفان المستقلة ذاتياً. وقد بقيت كل من تركمانستان وأوزبكستان حياديتين، ولم تصبحا عضوين رسميين في التنظيم، بل ظلتا فخريتَين. وهو يرجع في أساسه إلى “قمة الدول الناطقة باللغة التركية”، ويتخذ من استنبول وباكو وأستانة مراكزاً مؤسساتية له (المترجِمة).

التعليقات مغلقة.